Projektinfos

DI Corinna Bader

Andreas Ströhle M.Sc.

Arch. DI Roland Wehinger

BM DI Eugen Keler

BM DI Eugen Keler

Bauherr

Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau

Standort

Bezau (AT)

Fertigstellung

2015

Projektdaten

NGF 558 m², BGF 866 m²,

BRI 2479 m³

Energie 42 kWh/m²a

Rechte

Text HK Architekten

Übersetzung Bronwen Rolls

Foto Norman Radon

- Tragwerksplanung

zte Leitner, Schröcken - Brandschutzplanung

K&M Brandschutztechnik GmbH, Lochau - Bauphysik

DI Reiner Erich Ingenieurbüro, Bezau - HLS Planung

Fink Martin, Bezau - Elektroplanung

Elektro Beer KG, Bezau - Beleuchtungsplanung

Lichtplanung Manfred Remm, Dornbirn - Akustik

DI Günter Meusburger GmbH, Schwarzenberg

Raiffeisenbank, Bezau

Für ältere Gebäude wird eine anstehende Sanierung oft zur Existenzfrage. Wenn sie nicht in Inventar der Denkmalpflege verzeichnet sind, müssen sie häufig einem Neubau weichen: Zu weit weg hat sich der Geschmack entwickelt, unerreichbar erscheinen die energetischen Ziele. Das Geschäftshaus der Raiffeisenbank in Bezau aus dem Jahre 1960 gehört zu diesen Kandidaten und dennoch zeigt sich das Bürogebäude äußerst widerstandsfähig gegen den Wandel der Zeit. Es wurde 1960 als sachliches Haus erstellt und 1977/78 von Leopold Kaufmann um eine Schalterhalle erweitert. Gleichzeitig erhielt es eine geschindelte Fassade mit falschen Abwürfen als Ausdruck der damaligen Vorstellung eines „alpinen Stils“. Zwanzig Jahre später stellten Hermann Kaufmann Architekten 1997 die Schalterhalle instand.

Als 2014 die Polizeistation von Bezau aus dem 2. Obergeschoss des Geschäftshauses ins neu erstellte Sicherheitszentrum umsiedelte, stellte sich die Gretchenfrage: Ersatzneubau oder Sanierung? Insbesondere die Frage nach dem Energieverbrauch war drängend, denn sie war zur Zeit der Errichtung noch kein Thema und entsprechend schlecht schnitt das Haus unter diesen Aspekten ab. Die Bauherrschaft entschied sich dennoch, das Gebäude weiterhin zu nutzen und auf einen Ersatz zu verzichten, nicht zuletzt, da Hermann Kaufmann Architekten die bereits 1978 errichtete Schalterhalle vor rund 20 Jahren saniert hatten.

Die Instandstellung sollte die Dämmung verbessern, die Nutzung an heutige Bedürfnisse anpassen und dem Haus einen neuen Ausdruck verleihen. Das Resultat ist eindrücklich: Nach dem Eingriff zeigt sich das Bürogebäude in einem neuen Kleid, das mit pragmatischen Mitteln den Energiebedarf des Hauses senkt und ihm eine zeitgemäße Erscheinung verleiht.

Die Raiffeisenbank in Bezau stach nie besonders heraus. Das Geschäftshaus aus den 1960er-Jahren wurde im nüchtern-sachlichen Stil der 1960er-Jahre erstellt. Nach einem ersten Umbau 1977 zeigte es sich im damals orts- und zeittypischen „Alpin-Stils“. Als 2014 die Polizeistation aus dem zweiten Stock des Hauses ins neue Sicherheitszentrum umsiedelte, wurden grundsätzliche Fragen gestellt: war es sinnvoll, einen Teil des Gebäudes weiterhin zu nutzen, oder wäre nicht ein Neubau die bessere Basis für die Zukunft? Diese Aufgabenstellung wird zu einem immer wichtigen Wirkungsfeld für Architekturbüros, denn Anpassungen und Sanierungen nehmen stetig zu – Neubauten hingegen werden tendenziell seltener.

Am Anfang solcher Untersuchungen steht häufig die Berechnung der Primärenergie für Erstellung und Betrieb, die mit den entsprechenden Werten einer Sanierung verglichen wird. In diesen Vergleichen schneiden die Häuser aus den Boomjahren vor der Ölkrise immer schlecht ab. Die Berechnungen weisen dann häufig nach, dass ein Neubau auf längere Sicht betrachtet weniger Energie als eine Sanierung benötigt, weil die Betriebsenergie übermäßig stark zu Buche schlägt. Eine scheinbar logische Sache, die nur einen Haken hat: Sie widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Und dem Hang zur Sparsamkeit, der im Bregenzer Wald wie überall in den Alpen eine lange Tradition hat. Zudem war die Schalterhalle der Raiffeisenbank Bezau Mellau im Erdgeschoss erst im Jahre 1997 aufgefrischt worden.

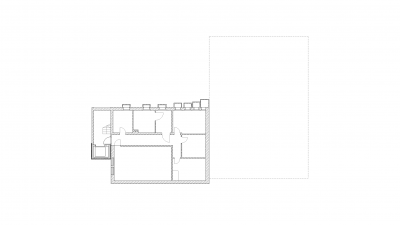

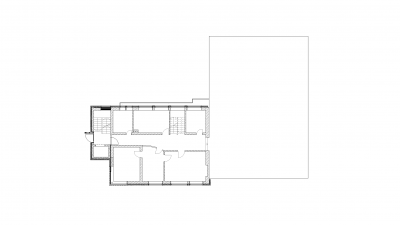

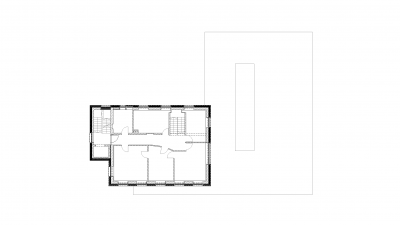

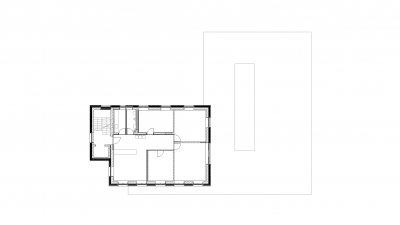

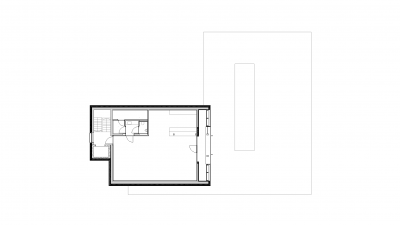

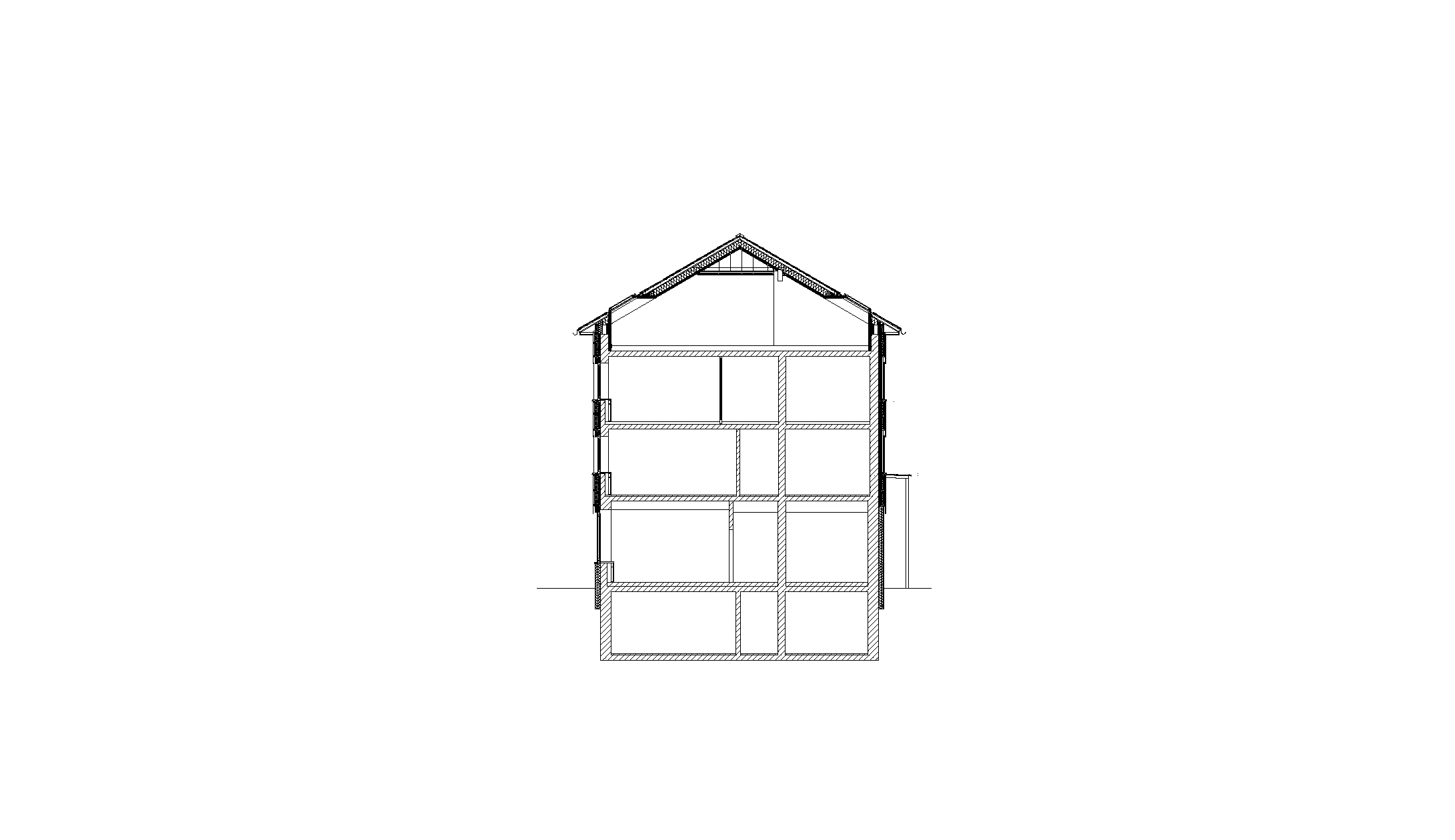

In diesem Spannungsfeld begannen die Planer, eine praktikable und maßvolle Lösung auszuarbeiten. Statt nur die Zahlen zu vergleichen, suchten sie nach wirkungsvollen Maßnahmen, die gleichzeitig Energie sparten und den Gebrauch aufwerteten. Die Lösung war in diesem Fall ziemlich unspektakulär: der Ersatz der Fenster, ein neues Dach und eine Außendämmung hinter einer Verkleidung aus sägerauer Fichte waren die Eingriffe, die beide Probleme zu lösen vermochten. Um die Nutzung zu vereinfachen, wich der kammerartige Grundriss des 2. Obergeschosses einem offenen Raumkonzept und das Dachgeschoss erhielt mit einem Schulungsraum mit Küche die Infrastruktur für Tagesseminare.

Auch der Innenausbau wurde aufgefrischt: In den Büros sind einige Mauern gewichen, um offenere Räume zu erhalten, die verbleibenden Wände haben eine Verkleidung aus gebürsteter Weißtanne erhalten, die an den Außenwänden als Brusttäfer auf Brüstungshöhe ausgeführt ist, das bin in die tiefen Leibungen der Fenster reicht. Das Treppenhaus wirkt nach der Instandstellung ebenfalls wieder frisch und zeitgemäß. Gleichzeitig wurde die Absturzsicherung auf die neu erforderliche Höhe von 1.00 Meter angehoben, ohne den nüchternen Ausdruck der 1960er-Jahre zu negieren: Ein Aufsatz aus Holz ergänzt das metallene Geländer und verbindet die beiden Epochen zu einer schlüssigen Mischung. Der neue Lift ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu allen Geschossen. Um Platz für ihn zu schaffen, musste der Eingang von der eingezogenen Ecke auf die kurze Seite der Fassade weichen.

Doch die sichtbarste Veränderung weist das Haus in seinem Äußeren auf. Anstelle der dunklen Lochfassaden ziert die Raiffeisenbank nun ein Kleid aus stehenden Latten, auf dem zwei zurückversetzte Bänder einen Akzent setzen. Sie lassen die Fenster als Teil eines Bandes erscheinen, das sich um drei Seiten des Hauses zieht und das die beiden Bürogeschosse ablesbar macht. Das Erdgeschoss wurde ebenfalls von außen gedämmt und verputzt. Es bildet die murale Basis für die oberen Geschosse.

Die eingangs gestellte Frage nach der Energie lässt sich – wenn überhaupt – wohl erst in einigen Jahren beantworten. Die Sanierung der Raiffeisenbank in Bezau bietet einen Ansatz, der mit wenig Technologie auskommt und der die graue Energie nutzt, die im bestehenden Gebäude steckt: All dies muss in der Betrachtung der Energiebilanz berücksichtigt werden. Doch wie würde sich der prognostizierte Verbrauch einpendeln? Wie aufwändig würde sich der Unterhalt der Technik gestalten? Dies sind Faktoren, die sich kaum in nackten Zahlen darstellen lassen, was den Vergleich zwischen den Optionen zusätzlich erschwert. Bis in dieser Frage Klarheit herrscht, kann man sich deshalb getrost an die alpinen Tugenden halten und einfach weiter nutzen, was noch funktioniert.